Ein YouTuber nutzte eine künstlich erzeugte Stimme, die der von Synchronsprecher Manfred Lehmann zum Verwechseln ähnlich klang. Dieser ist die deutsche Stimme von Bruce Willis. Die Clips mit politischen Botschaften sollten Reichweite schaffen und Werbung für einen Online-Shop machen. Das LG Berlin II entschied nun, dass die Stimme auch als KI-Nachahmung geschützt ist. Der YouTuber muss nun tief in die Tasche greifen.

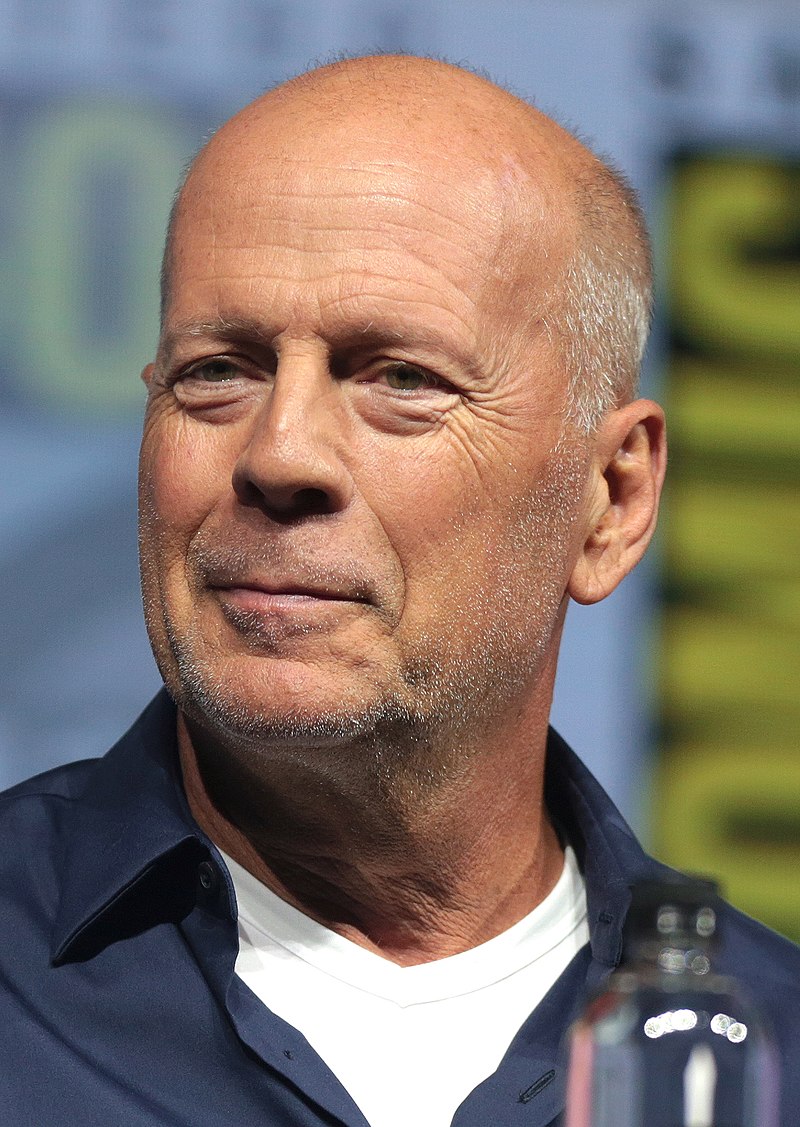

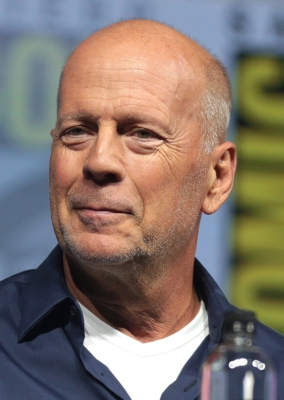

Das Landgericht (LG) Berlin II hat einem bekannten Synchronsprecher einen Anspruch auf Zahlung einer fiktiven Lizenzgebühr zugesprochen. Ein YouTuber hatte zwei Clips mit einer künstlich erzeugten Stimme veröffentlicht, die der Stimme von Manfred Lehmann stark ähnelte. Der Sprecher ist die deutsche Synchronstimme von Bruce Willis und eine feste Größe in Werbung und Hörbuchproduktion. Das Gericht sah einen rechtswidrigen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht und verurteilte den Betreiber des Kanals zu einer Zahlung von insgesamt 4.000 Euro sowie zur Erstattung außergerichtlicher Anwaltskosten (Urt. v. 20.08.2025, Az. 2 O 202/24).

Bruce-Willis-Stimme in satirischen Clips auf YouTube

Der Rechtsstreit begann mit zwei Videos, die auf einem YouTube-Kanal mit rund 190.000 Abonnenten veröffentlicht wurden. Der Betreiber setzte dabei nicht auf die Originalstimme, sondern auf eine von einer Software vorgeschlagene künstliche Stimme. Diese klang heldenhaft und erinnerte stark an die Stimme von Manfred Lehmann, die den meisten bekannt ist, als die deutsche Stimme von Bruce Willis. Genau dieser Wiedererkennungswert machte die Clips attraktiv. Die Videos enthielten Kommentare zur damaligen Bundesregierung, die spöttisch und satirisch gemeint waren. Am Ende der Clips verwies der YouTuber jedoch auch auf seinen Online-Shop, in dem T-Shirts mit politischen Botschaften angeboten wurden.

Die Ähnlichkeit blieb dem Publikum nicht verborgen. Unter den Videos häuften sich Kommentare, in denen Nutzer die Stimme von Bruce Willis erkannten. Teilweise fiel auch der Name des Synchronsprechers. Dadurch entstand der Eindruck, der Schauspieler habe die Videos tatsächlich eingesprochen oder zumindest der Verwendung zugestimmt. Einen Hinweis darauf, dass es sich um eine künstlich erzeugte Stimme handelte, gab es nicht.

Lehmann ließ in der Folge die Nutzung abmahnen. Gefordert wurden Unterlassung und Ersatz der Anwaltskosten. Der YouTuber gab eine Unterlassungserklärung ab, verweigerte jedoch die Zahlung. Daraufhin erhob der Sprecher Klage und verlangte 2.000 Euro pro Clip als Lizenzhonorar sowie die vollständige Erstattung der Kosten. Der YouTuber verteidigte sich mit dem Argument, er habe nur eine zufällig passende synthetische Stimme genutzt und im Übrigen Satire betrieben. Er sei davon ausgegangen, dass er die Stimme rechtmäßig einsetzen dürfe, da er die Software bezahlt habe.

Soforthilfe vom Anwalt

Sie brauchen rechtliche Beratung? Rufen Sie uns an für eine kostenlose Ersteinschätzung oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Recht an der eigenen Stimme umfasst auch KI-Nachahmungen

Das LG Berlin II stellte urteilte nun, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht auch das Recht an der eigenen Stimme schütze. Dies gelte nicht nur für Originalaufnahmen, sondern auch für Nachahmungen. Das LG stellte einen Bezug zu älterer Rechtsprechung her. Schon das Hanseatische Oberlandesgericht (OLG) Hamburg hatte 1989 entschieden, dass die Nachahmung der Stimme des seinerzeit bekannten Schauspielers und Entertainers Hans-Joachim Kulenkampff durch einen Imitator einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht darstelle, wenn beim Publikum der Eindruck entstehe, der Betroffene habe selbst mitgewirkt (Beschl. v. 8.5.1989, Az. 3 W 45/89).

Diese Grundsätze übertrug das LG Berlin II auf den Einsatz künstlicher Intelligenz. Es machte deutlich, dass es keinen Unterschied mache, ob eine Stimme durch einen Menschen oder durch eine Software imitiert werde. Entscheidend sei allein, dass beim Publikum eine Verwechslungsgefahr entstehe und die Stimme ohne Zustimmung für fremde Zwecke genutzt werde. Ein nicht unerheblicher Teil der Zuschauer könne die Stimme in den Clips dem Synchronsprecher zuordnen. Damit liege ein Eingriff vor. Dieser sei auch rechtswidrig, da er kommerziellen Zwecken gedient habe. Die Clips sollten Reichweite generieren und den angeschlossenen Online-Shop bewerben. Die Nutzung der Stimme sei auch nicht durch die Kunst- oder Meinungsfreiheit gedeckt. Zwar hätten die Videos satirische Elemente enthalten, doch richteten sich diese sich nicht gegen Lehmann selbst. Die Stimme sei lediglich als Zugpferd genutzt worden. Die Abwägung der Interessen falle deshalb klar zu seinen Gunsten aus.

Auch eine Kennzeichnung habe gefehlt. Zuschauer, so das LG, hätten davon ausgehen müssen, dass der Sprecher selbst hinter den Aussagen stehe oder mit den beworbenen Produkten sympathisiere. Gerade weil die Waren wie T-Shirts mit der Aufschrift „woke zero“ ein eher rechtsgerichtetes Publikum ansprachen, könne dies dem Ansehen des Schauspielers schaden.

Das LG nahm auch eine datenschutzrechtliche Betrachtung vor. Selbst wenn man eine KI-Stimme als personenbezogenes Datum einordne, so fehle es an der nötigen Einwilligung. Weder ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand noch eine Interessenabwägung könnten die Verarbeitung rechtfertigen. Auch hier überwiege das Schutzinteresse des Betroffenen.

Fiktive Lizenzgebühr als Ausgleich

Das LG Berlin II sprach dem Synchronsprecher daher einen bereicherungsrechtlichen Anspruch zu. Wer sich den wirtschaftlichen Wert einer prominenten Stimme aneigne, müsse dafür zahlen. Entscheidend sei, was vernünftige Vertragspartner als Vergütung vereinbart hätten. Als Maßstab zog das LG die Honorarpraxis heran. Ein langjähriger Vermittler sagte vor Gericht aus, Lehmann sei eine der gefragtesten Werbestimmen in Deutschland. Die Mindesthonorare lägen bei rund 1.800 Euro für Werbung mit Bild. Angesichts der Reichweite des Kanals und der fehlenden zeitlichen Befristung sei eine Lizenzgebühr von 2.000 Euro pro Clip angemessen. Darüber hinaus müsse der YouTuber die außergerichtlichen Anwaltskosten erstatten.

Klares Signal für Sprecher und Creator

Das Urteil zeigt, dass auch künstlich erzeugte Stimmen unter den Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts fallen. Wer sie ohne Einwilligung nutzt, muss mit erheblichen Zahlungen rechnen. Die Entscheidung macht deutlich, dass Satire nicht als Deckmantel für kommerzielle Zwecke taugt. Für Sprecher ist das Urteil ein wichtiger Fingerzeig. Ihre Stimmen sind ein wertvolles Gut, auch in Zeiten von künstlicher Intelligenz. Für YouTuber und Creator zeigt die Entscheidung indes klare Grenzen auf. Wer Reichweite und Umsatz mit Stimmklonen erzeugen will, braucht eine vertragliche Grundlage. Ansonsten kann es teuer werden.

tsp